遺族年金とは一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが無くなられた時に遺族に給付される年金です。

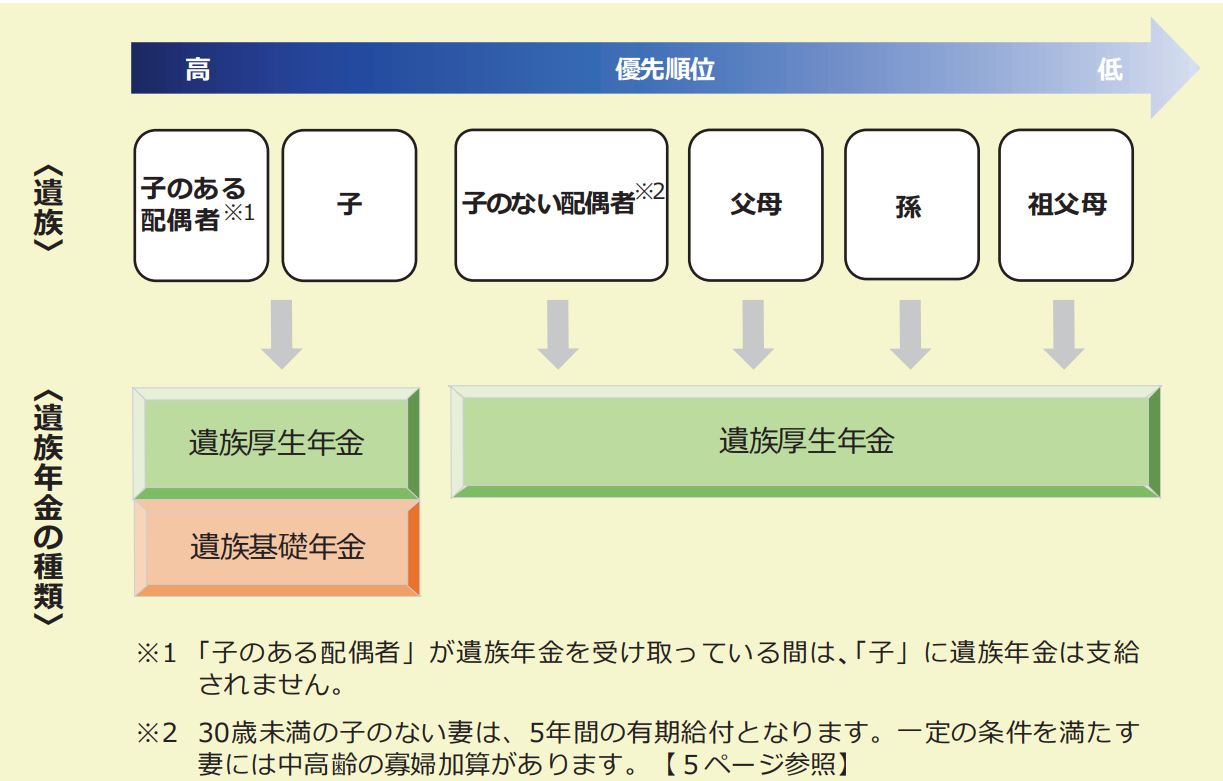

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。

亡くなられた方の年金加入状況などによって、支給される年金は変わります。

また遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件もあります。

遺族年金を受け取ることが出来る遺族とは?

遺族年金を受け取ることが出来る遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた方が対象となり、対象範囲は図の通りです。

また「配偶者」、「子」であれば誰でも遺族になれる訳ではありません。

遺族にも条件があります。

【遺族の条件】

①子・孫

・18歳になった年度の3月31日までにあること

・20歳未満で障害等級1~2級の障害状態にあること

・婚姻していないこと

②夫・父母・祖父母

・55歳以上であること(受給開始は60歳から)

子のある配偶者というのは上記の子を持つ配偶者ということになります。

配偶者は内縁関係も含み、子は実子又は養子です。(養子縁組していない配偶者の子は含まれない)

遺族年金を受け取る条件(受給要件)とは?

遺族基礎年金と遺族厚生年金で受給要件は少し異なります。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金は亡くなられた方が次のいずれかに該当する場合、亡くなられた方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

①国民年金の被保険者である間に死亡

②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡

③老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済・免除・合算対象期間の合計が25年以上ある方に限る)

④保険料納付済・免除・合算対象期間の合計が25年以上ある方が死亡

①と②の方については保険料の納付要件があります。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金は厚生年金の被保険者または被保険者であった方が次のいずれかに該当する場合、亡くなられた方に生計を維持されていた「配偶者」、「子」、「父母」、「祖父母」が受け取ることができます。

①厚生年金の被保険者である間に死亡

②厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡

③1~2級の障害厚生年金の受給者が死亡

④老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済・免除・合算対象期間の合計が25年以上ある方に限る)

⑤保険料納付済・合算対象期間の合計が25年以上ある方が死亡

遺族年金の受給額はいくらか?

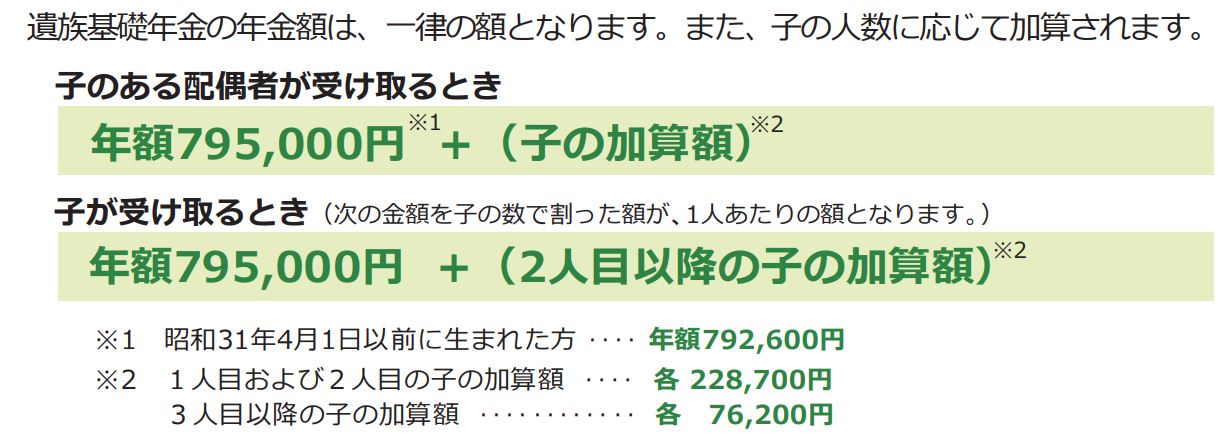

遺族基礎年金の受給額

受給額は令和5年度のものです。

遺族厚生年金の受給額

遺族厚生年金の受給額は亡くなられた方のそれまでの年収や加入期間によって変動します。

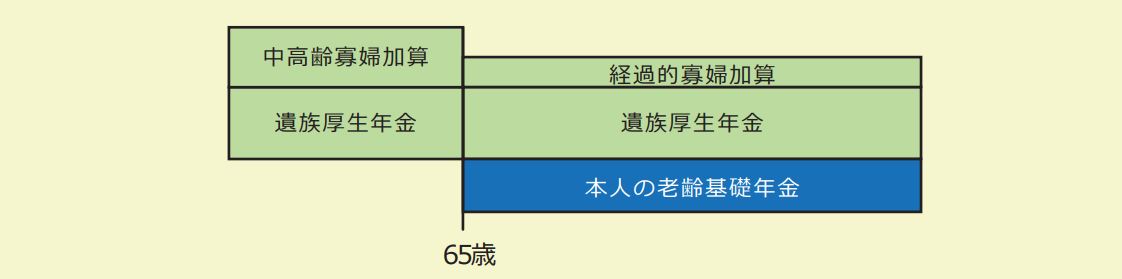

また遺族厚生年金には「中高齢の寡婦加算額」もあります。

次のいづれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金には、40~65歳の間、年額596,300円が加算されます。

・夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合

・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた「子のある妻」が子が18歳になった年度の3月31日に達した(障害の状態になる場合は20歳)ため、遺族基礎年金を受給することができなくなった場合(40歳到達時に子がいるために遺族基礎年金を受給していた妻に限る)

*中高齢の寡婦加算は遺族基礎年金または障害基礎年金を受け取ることができる時は支給停止されます。

また65歳以降は下図のように経過的寡婦加算に移行します。

遺族年金の受給権が無くなる(失権する)場合

遺族年金の受給権が無くなった場合は「遺族年金失権届」の届け出が必要です。

これを忘れると年金の過払いとなり、後で返納させられることになるので注意が必要です。

遺族基礎年金の受給権の失権

◇子のある配偶者が受給している場合

(1)受給権者本人がいづれかに該当

①死亡した時

②婚姻した時(内縁含む)

③直系血族または直系姻族以外の養子となった時

(2)遺族基礎年金の受給権を有している全ての子がいづれかに該当

①死亡した時

②婚姻した時(内縁含む)

③受給権者以外の養子となった時

④死亡者と離縁した時

⑤受給権者と生計を同じくしなくなった時

⑥18歳になった年度の3月31日に到達した時(障害等級1~2級は20歳に到達時)

⑦18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1~2級に該当しなくなった時

*⑥の場合は失権届は不要

◇亡くなられた方のの子が受け取っている場合

①死亡した時

②婚姻した時(内縁含む)

③直系血族または直系姻族以外の養子となった時

④死亡者と離縁した時

⑤18歳になった年度の3月31日に到達した時(障害等級1~2級は20歳に到達時)

⑥18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1~2級に該当しなくなった時

*⑤の場合は失権届は不要

遺族厚生年金の受給権の失権

◇亡くなった方の配偶者が受給している場合

受給権者本人がいづれかに該当

①死亡した時

②婚姻した時(内縁含む)

③直系血族または直系姻族以外の養子となった時

④夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得て

から5年を経過したとき(夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を

受け取ることができるようになった場合を除く)

⑤遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金

を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき

◇亡くなった方の子または孫が受給している場合

受給権者本人がいづれかに該当

①死亡した時

②婚姻した時(内縁含む)

③直系血族または直系姻族以外の養子となった時

④死亡者と離縁した時(子の場合)

⑤離縁によって亡くなった方との親族関係終了(孫の場合)

⑥18歳になった年度の3月31日に到達した時(障害等級1~2級は20歳に到達時)

⑦18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1~2級に該当しなくなった時

⑧ 亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれたとき(孫が受け取っている場合)

*⑥の場合は失権届は不要

◇亡くなった方の父母または祖父母が受給している場合

受給権者本人がいづれかに該当

①死亡した時

②婚姻した時(内縁含む)

③直系血族または直系姻族以外の養子となった時

④死亡者と離縁した時(父母の場合)

⑤離縁によって亡くなった方との親族関係終了(祖父母の場合)

*⑥亡くなった方の死亡当時、胎児であった子が生まれた時

⑥は父母・祖父母よりも子の方が優先順位が高いため、子に遺族年金が支給されるよう変更になります。

遺族年金の重要性

遺族年金は残された遺族のための大事な収入となります。

そのため遺族年金の要件はよく確認しておく必要があります。

また公的年金である遺族基礎年金や遺族厚生年金をどの程度受給できるのか?をきちんと把握しておくと、生命保険などの民家補償の必要額がハッキリとしてきますので、保険の見直しにもつながりやすいです。

ただし、遺族年金は制度が複雑ですので、社会保険労務士やFPに相談するのもお勧めです。

弊所であれば、遺族年金の受給額やそれに伴う生命保険等の見直しまでご提案することができます。

ご興味があれば、お気軽にお問い合わせからご連絡下さい。