2023年に公表された全国を対象にした「家計調査年報(貯蓄・負債編)」と「家計の金融行動に関する世論調査」から、2022年時点での以下の項目を抽出し、紹介します。

(調査結果は2人以上世帯のものに引用しています)

①2人以上世帯の貯蓄額平均値・中央値

②勤労者世帯(2人以上世帯)の貯蓄額の平均値と中央値

③各世帯の資産比率(預金・保険・有価証券)

④各世帯の投資への意識

2人以上世帯の平均貯蓄額は1900万円もある

2人以上世帯の貯蓄額の平均値と中央値は次の通りです。

〇2人以上世帯の貯蓄額

平均値:1901万円(2021年は1880万円)*貯蓄額0円世帯も含む

中央値:1168万円(2021年は1104万円)*貯蓄額0円世帯含まず

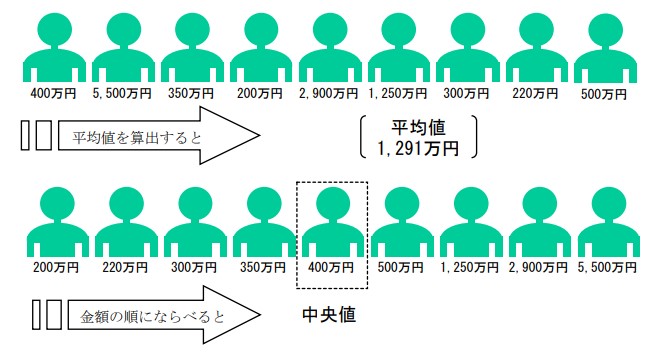

・平均値とは各世帯の合計を人数で割って算出した値

・中央値とは金額の順に並べて、丁度真ん中に位置(中央に位置)する人の金額

勤労者世帯の貯蓄額の平均値と中央値

2人以上世帯には多くの高齢者世帯も含まれます。

彼らは退職金などを得ており、多額の資産を保有しておりますので、平均値は高めに算出されます。

そこで2人以上世帯の約55%を占める勤労者世帯に限定した調査結果をご紹介します。

〇2人以上世帯で勤労者世帯の貯蓄額

平均値:1508万円(*貯蓄額0円世帯も含む)

中央値:928万円(*貯蓄額0円世帯含まず)

中央値でも1000万円に近い値ですから、かなりの資産を保有していると言っても良いでしょう。

2人以上世帯の資産比率(預金・保険・リスク商品)

2人以上世帯の金融資産平均値1901万円の内訳は次の通りです。

・預貯金(定期含む):1212万円(64%)

・生命保険等:362万円(19%)

・有価証券(株式・投資信託):294万円(15%)

・金融機関外:33万円(2%)

低金利が続いているので、定期預金のメリットはほぼなく、資金拘束されるだけですからね。

各世帯の投資への意識

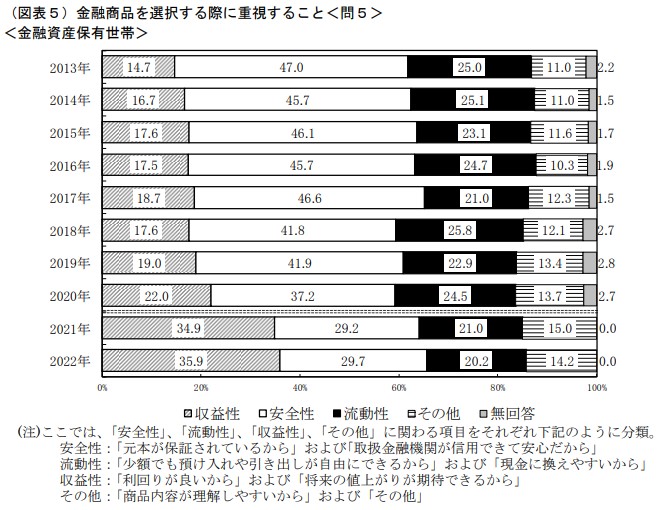

ここからは家計の金融行動における世論調査の結果をご紹介します。

2021年から安全性よりも収益性を意識する人が多く増えています。(調査方法の違いもありますが・・)

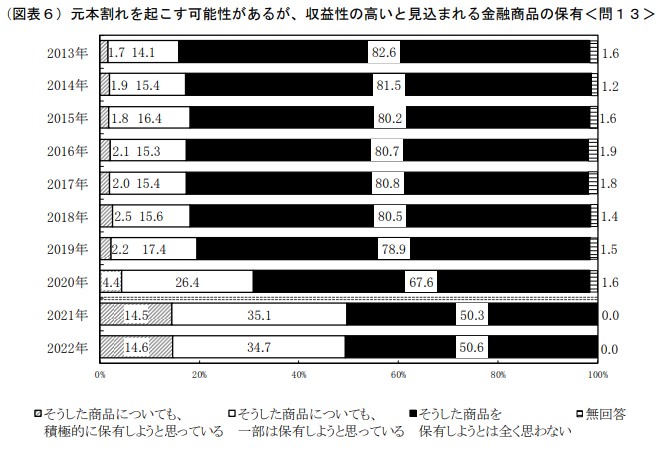

元本割れ商品(有価証券等)への保有意識も変化しています。

約半数が元本割れ商品を保有しようと思っている一方で、保有しようと全く思わない層も約半数いるということで2極化が進みそうです。

まとめ

2人以上世帯の貯蓄額は中央値でも約1000万円に近い値となっています。

また有価証券などの元本保証のないリスク資産に投資する世帯も増えています。

今後は投資の有無でも格差がどんどん進んでいくかもしれません。

新NISAやiDeCoなどで投資をスタートしたい!

投資を始めたけど運用方法や知識に不安がある・・

貯蓄額アップのために家計を見直したい

このような不安や悩みがある方は是非お問い合わせください。

こちらの記事も合わせてお読みください