近年は男性の育児休業取得が非常に推進されています。

令和4年10月からは制度が大きく変更になり、出生時育児休業(産後パパ育休)の創設や育児休業の分割取得が可能となりました。

本記事ではそんな出生時育児休業の概要や取得要件、育児休業の分割取得、育児休業中の就労について育児休業取得経験のある社会保険労務士が解説します。

出生時育児休業(産後パパ育休)とは?

出生時育児休業とは男性が対象の制度です。

産後8週間に最大で4週間(28日)まで取得可能な制度です。

出生時育児休業は2回まで分割取得が可能

2回まで分割取得できますが、2回の合計でも最大取得日数は28日以内になります。

もちろん出生時育児休業を28日取得した後は通常の育児休業取得も可能となりますので、ご安心下さい。

ちなみに通常の育児休業も2回まで分割取得可能となりました。

つまり男性は出生時育児休業と通常の育児休業で計4回の育児休業分割取得が可能となっています。

これは閑散期や繁忙期などに合わせて取得可能となり、会社も従業員もWin-Winの関係を築きやすい制度変更となっています。

出産予定日前から取得可能な出生時育児休業

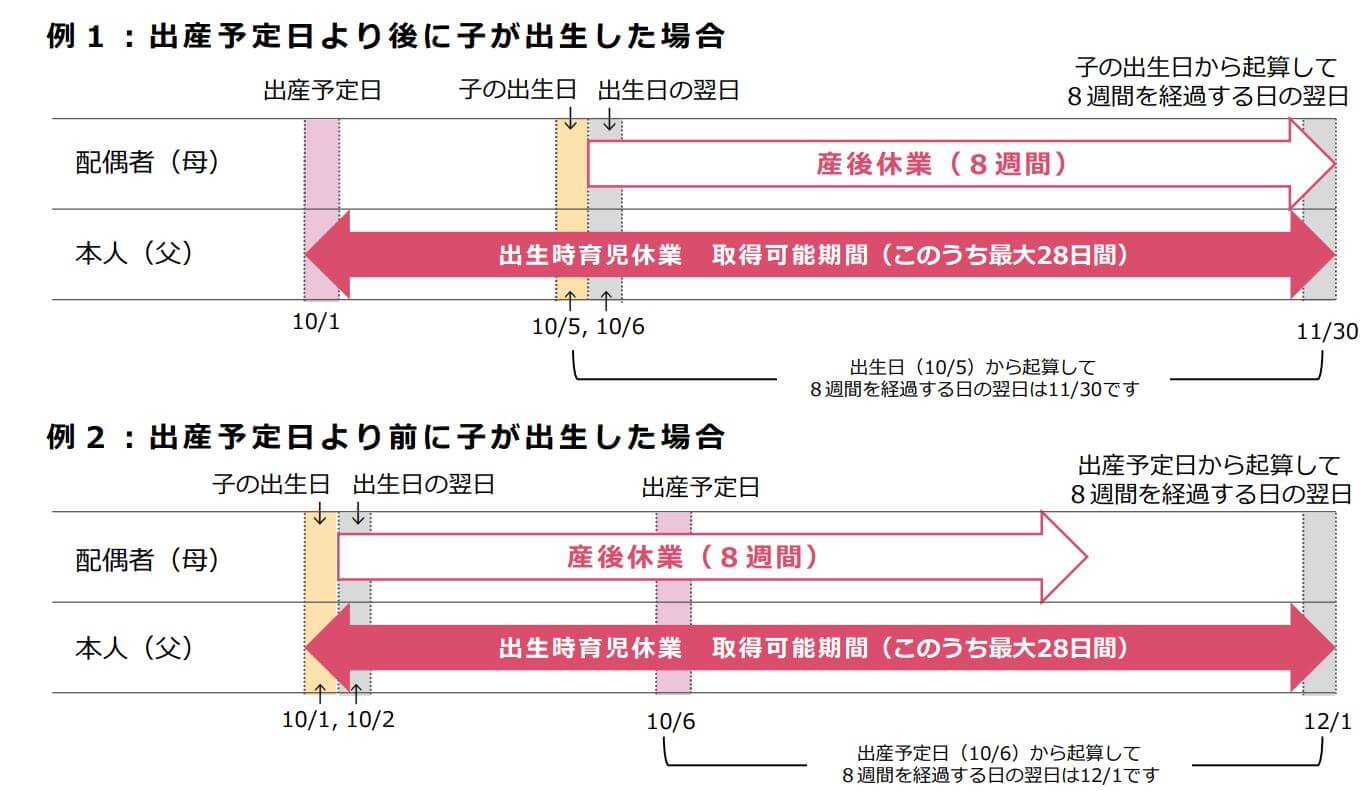

これまでの育児休業は子の出生後から取得可能でしたが、出生時育児休業では出産予定日から取得可能となります。

①出産予定日より遅く子どもが生まれた場合は出産予定日より取得可能

②出産予定日より早く子どもが生まれた場合は出産日から取得可能

これまで出産間近は有給休暇などの制度を活用していた人が多いかと思いますが、出産予定日より取得可能なのは安心に繋がりやすいですよね。

出生時育児休業は出生時育児休業給付金が支給される

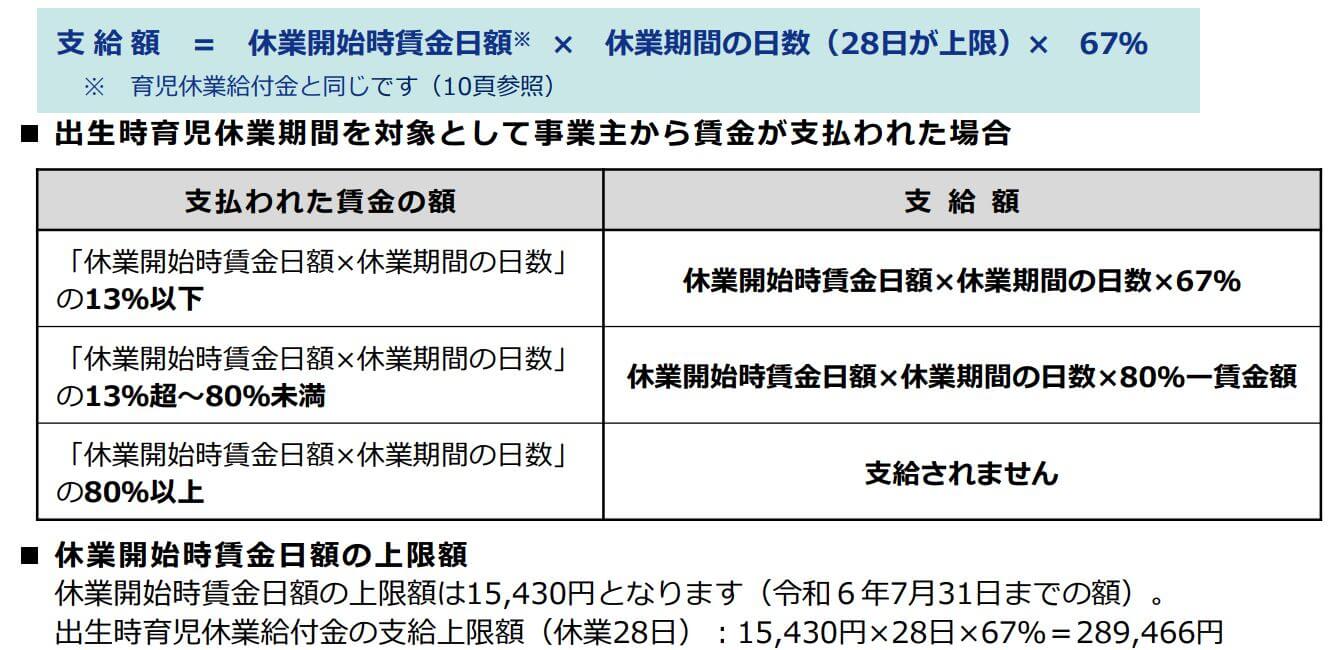

通常の育児休業と同様に休業開始時賃金日額の67%×休業日数が支給されます。

出生時育児休業給付金には支給要件があり、それを満たす必要があります。

①休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上(11日以上ない場合は80h以上)の月が12月以上あること

②休業期間中の就労日数が10日以内(10日を超える場合は80h以内)*

③子の出生日から8週間えお経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約の期間(更新があれば更新後)が満了することが明らかでないこと

*休業日数が28日よりも少ない場合はそれに比例して就労可能日数や時間も短くなります。

もし休業中に会社から賃金を受けていた場合は支給停止になる可能性もありますし、支給額には上限もありますのでご注意ください。

また出生時育児休業取得後に通常の育児休業を取得する場合は育児休業給付金の支給日数と合算されます。

出生時育児休業を28日取得した場合は通常の育児休業取得153日目から50%支給となります。(通常は180日まで)

働きながら取得も可能な出生時育児休業

出生時育児休業では就労しながらも取得も可能です。(通常の育児休業も同様)

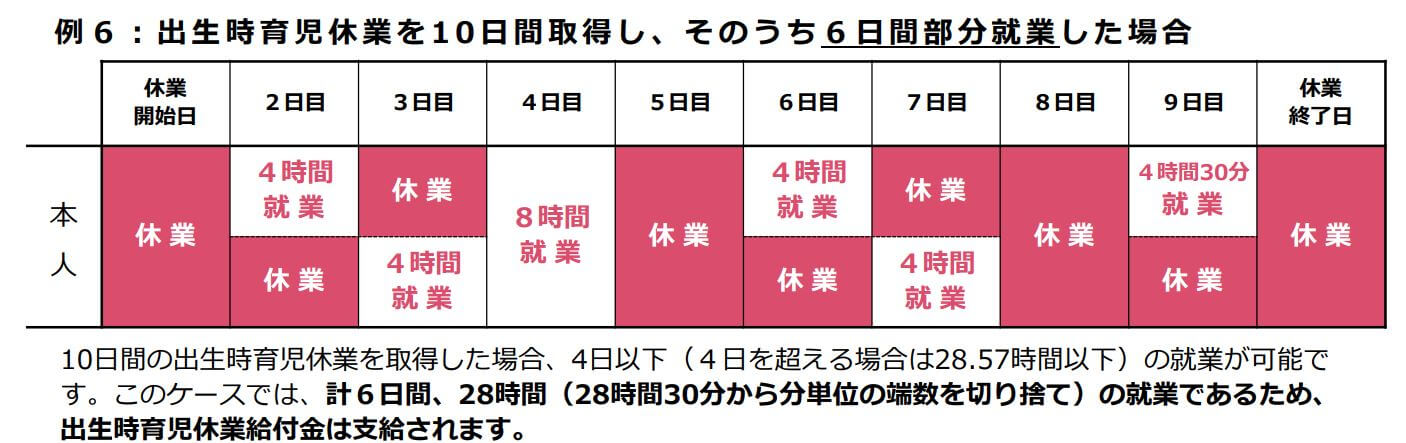

厚生労働省のパンフレットでも次のような就業と休業の例が紹介されています。

こういう就労と休業の組み合わせが可能な制度です。

男性が育児休業を取得しづらい理由の多くは以下の4つです。

①収入が減る

②育児休業を取得しづらい雰囲気

③制度が整備されていない

④仕事の属人化や人手不足

このような課題を解決するために、出生時育児休業や育児休業で多くの改正が行われています。

上図の例のように就労と休業を交互に繰り返したり、繁忙期は就労、閑散期に休業を繰り返すことで、従業員側も会社側もWin-Winな育児休業に繋がりやすいと個人的には考えています。

この出生時育児休業中の就労は労使協定の締結が必要で、育児休業開始前に会社と育児休業取得者が話し合い、予め出勤日と休業日を決定しておく必要があります。